[긴급 진단] 쌀시장 글로벌 초과공급으로 가격하락 예상

동남아 쌀 수출국의 증산과 전통적 수입국의 재배량 증가로 국제가격 하락 전망, 기상이변과 기후변화로 동아프리카 지역의 식량안보 악화

지난 몇 년 동안 전세계는 역사상 유례없는 풍년을 기록했다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 세계경제는 부동산 버블붕괴로 어려움을 겪었지만 그나마 쌀, 밀, 옥수수, 콩 등 주요 곡물가격이 안정세를 유지하면서 성장 모멘텀을 유지할 수 있었다.

전통적으로 밀의 작황이 곡물가격에 미치는 영향이 크지만, 아시아 지역에서 가장 많이 재배되는 쌀의 작황도 무시할 수 없다. 현재 세계적인 쌀 수출국인 베트남, 태국, 미얀마 등이 쌀농사의 풍작과 재고증가로 골머리를 앓고 있어 수출을 늘리기 위해 국가차원의 노력을 기울이고 있다.

반면 쌀의 주요 수입국이던 필리핀, 아프리카 국가들이 자체적으로 쌀 재배량을 늘리면서 수입을 줄이고 있어 글로벌 쌀 시장은 당분간 수급불균형으로 가격이 하락할 가능성이 높다.

▶ 베트남, 미얀마 등 주요 수출국들도 증산 노력

미국 농림부(USDA)는 베트남이 2013년 680만 톤을 수출했는데, 2014년에는 지난해보다 약 10%까지 증가한 약 750만 톤 수출할 것이라고 예상한다. 그러나 올해 지금까지 수출량은 오히려 작년보다 적다. 베트남은 2014년 1월 1일부터 4월 10일까지 130만 톤의 쌀을 수출했는데, 이는 2013년 1~4 월 동안 수출한 양보다 30%인 21만 톤이나 적다.

베트남은 4월부터 6월까지 2분기 동안 200~240만 톤의 쌀을 수출할 것으로 예상된다. 가장 큰 수출국가인 중국으로 수출은 증가하고 있지만, 가장 큰 수입국이던 아프리카 국가들의 수입량이 급감하고 있다. 중국의 수입증가가 아프리카로의 수출감소분을 상쇄하지 못하고 있는 것이다.

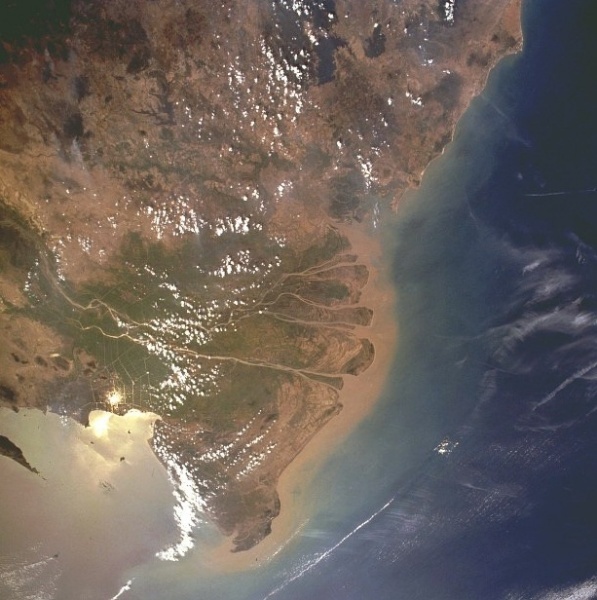

베트남에서 쌀 가격은 국제가격보다 훨씬 낮은데, 쌀 생산의 50%를 담당하는 메콩강 델타지역에서 공급량은 많은데, 수출수요가 적기 대문이다. 베트남의 ‘쌀 바구니’라는 별칭으로 알려진 메콩강 삼각주 일대 2만헥타르에서 대규모 벼농사가 추진되었다. 재배면적은 2013년 말까지 10만~20만헥타르에 도달 할 것으로 예상된다.

베트남 정부는 대규모 농장을 기반으로 농업을 경쟁력을 강화시키고 있으며, 쌀 재배농민에 대한 지원도 확대하고 있다. VFA는 정부가 쌀 수출을 주도해 국내 쌀 가격의 하락을 막아야 한다고 주장한다.

최근 일본의 농기계업체들이 미얀마 최대 도시인 양곤에서 판매 상담회를 개최했다. 이 상담회는 일본무역진흥기구(JETRO)가 주최했으며, 7개 업체가 참여했다.

미얀마의 농업단체와 관련 기업들은 일본 농기계에 대한 높은 관심을 보였다. 미얀마의 군부독재에 대한 국제사회의 제재조치가 풀리면서 에너지 개발, 농업부문 등에 세계 각국 기업들의 투자가 쇄도하고 있다.

일본 기업들도 정부의 전폭적인 지원에 힘입어 미얀마의 도시화를 위한 인프라 투자, 농업현대화를 위한 농기계산업 등에 높은 관심을 보이고 있다. 특히 미얀마의 농업은 미래가 유망하다.

미얀마는 세계 1위의 쌀 수출국인 태국이 정부의 보조금으로 주춤하는 사이 세계 1위의 쌀 수축국가로 부상했다. 아직도 미얀마의 쌀 농사가 기계보다는 사람에 노동에 의존하고 있기 때문에 농기계가 도입된다면 쌀 생산량은 급증할 것으로 예상된다.

▶ 나이지리아 등 쌀 증산위해 국가 차원의 프로젝트 추진

나이지리아는 중국에 이어 세계 2번째로 쌀을 많이 수입하는 국가로 태국, 인도, 베트남 등이 주요 수입국이다. 나이지리아는 경작지가 넓어 쌀 자급자족과 수출이 가능함에도 불구하고 연간 3650억 나이라(약 23조원)의 쌀을 수입하고 있다.

그러나 나이지리아 정부는 2015년까지 쌀 자급자족을 달성하기 위해 다양한 정책을 추진하고 있다. 연간 쌀 수입량은 210만 M/T(메트릭톤, 1,000kg = 1톤, 무역거래용어)이다. 올해 목표는 수입의 절반 이상을 생산하는 것이다. 정부는 40만 명의 농부가 평균 1헥타르 당 쌀 4 M/T을 추가로 생산하면 총 160만 M/T을 확보할 수 있다고 판단한다.

지난해 생산량은 110만 M/T이었다. 정부는 농부들이 농사를 짓는데 필요한 각종 지원을 아끼지 않고 있으며, 질 좋은 종자를 제공하기 위해 최선을 다하고 있다. 대규모 쌀 재배 지역은 Bony, Micap, Labana, Umza 등으로 정했다.

아프리카의 전통적인 쌀 수입국인 나미비아는 식량안보차원에서 국가적으로 쌀 증산계획을 추진할 계획이라고 밝혔다. 세계 각국은 농업을 단순히 효율성 차원이 아니라 국가안보 차원에서 접근하고 있다. 나미비아 농림부(MAWF)는 국가의 식량안보증진 및 쌀 생산량 확대를 위해 카티마 물리오(Katima Mulilo) 인근에서 카림베자 국립 쌀 프로젝트(Kalimbeza National Rice project, KNR)를 추진하고 있다.

저장공간, 가공공장, 연구 실험실, 제분기, 사무실 단지 등을 갖추고 있는 현대시설을 완성했다. 국가의 쌀 증산을 위한 기술력과 역량을 향상시키기 위해 나미비아의 우남(Unam)대학과 일본의 나고야(Nagoya)대학, 인도네시아의 가자 마다 대학(Gadja Mada)등과 협력해 나가기로 했다.

KNR프로젝트의 일환으로 3가지 품종 쌀을 시험재배하고 있다. 1헥타르당(3025평) 평균 2.5톤으로 30헥타르에서 약 75톤을 수확할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 향후 재배면적을 220헥타르로 넓혀나갈 예정이다.

에티오피아 정부는 총 28억 달러(약 2조 9072억 원)를 투자해 비료공장 5개를 건설하기로 결정했다. 공장 건설지역은 아디스 아바바(Addis Ababa) 서쪽 330km지점의 야유(Yayu)지역으로 각각의 공장에서 연간 30만 톤을 생산할 수 있다. 야유지역은 비료생산을 위한 석탄 및 원료 확보가 가능하기 때문에 선택된 것이다.

비료생산공장 건설에는 에티오피아 국영 금속&엔지니어링 공사(Ethiopian Metal and Engineering Corporation)가 주도한다. 에티오피아는 농업국가로 농사용으로 총 1600만 헥타르의 땅이 이용되고 있으며, 그 중 곡물 재배를 위해 1200만 헥타르를 사용하고 있다.

또한 에티오피아는 비료를 수입하는데 연간 약 1억 330만 달러(약 1072억 원) 이상을 지출하고 있다. 에티오피아는 르네상스댐 건설로 농업지대 물 공급이 풍부해지면서 식량 수입국에서 식량 자급자족 및 수출국으로 전환을 시도하고 있다.

최근 가나 국제협력단(GNAFF)은 유전자변형종자(GMO)의 도입을 지지한다고 밝혔다. GNAFF는 농업에 도움이 되는 어떠한 기술도 받아들여야 한다는 입장이다. 특히 가나에 있는 소규모 경작농민에게 도움이 된다면 얼마든지 가능하다고 보는 것이다.

가나의 시장에서 가나의 농부들은 해외 농업용품을 사용하면서 이익을 보고 있다. 바이오테크놀로지로 인해 농업은 수지 맞는 벤처사업으로 탈바꿈하고 있다. GNAFF는 정부가 법을 개정해서 농부들이 모든 종류의 씨앗을 재배 할 수 있도록 해줘야 한다고 주장한다.그리고 새로운 품종의 씨앗을 제공하는 외국회사들에게 문을 활짝 열어야 한다고 강조한다.

▶ 아프리카 대륙, 여전히 식량안보 위협 상존

미국 워싱턴에 위치한 국제식량정책연구소(IFPRI)는 동아프리카의 높은 인구증가율이 지역의 식량불안을 악화시킬 수 있다고 경고했다. IFPRI는 1975년에 설립됐으며 저소득 국가의 식량생산을 위한 정책판단과 초점을 둔 연구소이다.

이 연구소는 부룬디, 콩고, 에리트리아, 에티오피아, 케냐, 마다가스카르, 르완다, 수단, 남수단, 탄자니아, 우간다 등 동부와 중앙아프리카를 구성하는 11개 국가의 식량안보위협과 기후변화에 대한 조사를 실시했다. 이들 국가의 경우 농업이 GDP에서 차지하는 비율은 평균 43%에 달한다.

특히 세계적 기상이변과 기후변화가 동아프리카 지역의 식량사정을 악화시킬 수 있으며, 식량문제를 해결해야 지속적인 경제성장을 유지할 수 있다고 말한다. 실제 이 지역의 기후변화로 인해 콩, 수수, 쌀 등의 수확량이 줄어들고 있다. 다른 작물보다 쌀의 경우 수확량이 5%~20% 정도 감소할 것으로 예상된다.

일부 지역의 경우 예상보다 높은 강우량으로 인해 관개시설이 제대로 되어 있지 않은 천수답 지역에서 재배하는 옥수수와 쌀의 생산량이 늘어날 수 있지만 늘어나는 인구를 먹여 살리기에는 충분하지 않다. 지역 국가들의 식량안보를 확보하기 어려운 이유다.

일부 조사기관의 통계에 따르면 2013년 9월 동아프리카 지역에서 식량확보에 어려움을 경험한 사람은 1110만 명으로 2011년 9월 1450만 명에 비해 감소했다.

하지만 여전히 식량문제는 이 지역의 가장 큰 경제현안으로 자리잡고 있으며, 많은 국가들이 정치적 불안과 관료들의 부패로 인해 기후변화나 식량안보에 적절하게 대처하지 못하고 있는 것으로 드러났다.

곡물작황도 추정치의 25%밖에 생산하지 못하고 있는데, 동아시아가 곡물 실제 수확량이 잠정치의 90%인 점을 감안하면 턱없이 부족하다.

아프리카는 세계 미개간 토지의 60%를 차지하고 있으며 많은 수자원을 확보할 수 있는 잠재적 글로벌 농업지역이다. 그러나 무궁무진한 가능성에도 불구하고 아프리카는 순수 식량수입국이다.

아프리카 인구가 2050년까지 20억 명 정도로 현재 인구의 2배 가량 증가할 것으로 예상되면서 식량안보는 발등에 떨어진 불로 시급하게 해결해야 할 과제로 부상하고 있다. 이러한 현실을 타개하기 위해 주요 국가정부는 식량증산을 위해 비료공장 건설, GMO종자의 도입, 관개시설의 확충 등에 대한 투자를 늘리고 있다.

▲베트남 메콩 델타 항공사진(출처 : 위키피디아)

지난 몇 년 동안 전세계는 역사상 유례없는 풍년을 기록했다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 세계경제는 부동산 버블붕괴로 어려움을 겪었지만 그나마 쌀, 밀, 옥수수, 콩 등 주요 곡물가격이 안정세를 유지하면서 성장 모멘텀을 유지할 수 있었다.

전통적으로 밀의 작황이 곡물가격에 미치는 영향이 크지만, 아시아 지역에서 가장 많이 재배되는 쌀의 작황도 무시할 수 없다. 현재 세계적인 쌀 수출국인 베트남, 태국, 미얀마 등이 쌀농사의 풍작과 재고증가로 골머리를 앓고 있어 수출을 늘리기 위해 국가차원의 노력을 기울이고 있다.

반면 쌀의 주요 수입국이던 필리핀, 아프리카 국가들이 자체적으로 쌀 재배량을 늘리면서 수입을 줄이고 있어 글로벌 쌀 시장은 당분간 수급불균형으로 가격이 하락할 가능성이 높다.

▶ 베트남, 미얀마 등 주요 수출국들도 증산 노력

미국 농림부(USDA)는 베트남이 2013년 680만 톤을 수출했는데, 2014년에는 지난해보다 약 10%까지 증가한 약 750만 톤 수출할 것이라고 예상한다. 그러나 올해 지금까지 수출량은 오히려 작년보다 적다. 베트남은 2014년 1월 1일부터 4월 10일까지 130만 톤의 쌀을 수출했는데, 이는 2013년 1~4 월 동안 수출한 양보다 30%인 21만 톤이나 적다.

베트남은 4월부터 6월까지 2분기 동안 200~240만 톤의 쌀을 수출할 것으로 예상된다. 가장 큰 수출국가인 중국으로 수출은 증가하고 있지만, 가장 큰 수입국이던 아프리카 국가들의 수입량이 급감하고 있다. 중국의 수입증가가 아프리카로의 수출감소분을 상쇄하지 못하고 있는 것이다.

베트남에서 쌀 가격은 국제가격보다 훨씬 낮은데, 쌀 생산의 50%를 담당하는 메콩강 델타지역에서 공급량은 많은데, 수출수요가 적기 대문이다. 베트남의 ‘쌀 바구니’라는 별칭으로 알려진 메콩강 삼각주 일대 2만헥타르에서 대규모 벼농사가 추진되었다. 재배면적은 2013년 말까지 10만~20만헥타르에 도달 할 것으로 예상된다.

베트남 정부는 대규모 농장을 기반으로 농업을 경쟁력을 강화시키고 있으며, 쌀 재배농민에 대한 지원도 확대하고 있다. VFA는 정부가 쌀 수출을 주도해 국내 쌀 가격의 하락을 막아야 한다고 주장한다.

최근 일본의 농기계업체들이 미얀마 최대 도시인 양곤에서 판매 상담회를 개최했다. 이 상담회는 일본무역진흥기구(JETRO)가 주최했으며, 7개 업체가 참여했다.

미얀마의 농업단체와 관련 기업들은 일본 농기계에 대한 높은 관심을 보였다. 미얀마의 군부독재에 대한 국제사회의 제재조치가 풀리면서 에너지 개발, 농업부문 등에 세계 각국 기업들의 투자가 쇄도하고 있다.

일본 기업들도 정부의 전폭적인 지원에 힘입어 미얀마의 도시화를 위한 인프라 투자, 농업현대화를 위한 농기계산업 등에 높은 관심을 보이고 있다. 특히 미얀마의 농업은 미래가 유망하다.

미얀마는 세계 1위의 쌀 수출국인 태국이 정부의 보조금으로 주춤하는 사이 세계 1위의 쌀 수축국가로 부상했다. 아직도 미얀마의 쌀 농사가 기계보다는 사람에 노동에 의존하고 있기 때문에 농기계가 도입된다면 쌀 생산량은 급증할 것으로 예상된다.

▶ 나이지리아 등 쌀 증산위해 국가 차원의 프로젝트 추진

나이지리아는 중국에 이어 세계 2번째로 쌀을 많이 수입하는 국가로 태국, 인도, 베트남 등이 주요 수입국이다. 나이지리아는 경작지가 넓어 쌀 자급자족과 수출이 가능함에도 불구하고 연간 3650억 나이라(약 23조원)의 쌀을 수입하고 있다.

그러나 나이지리아 정부는 2015년까지 쌀 자급자족을 달성하기 위해 다양한 정책을 추진하고 있다. 연간 쌀 수입량은 210만 M/T(메트릭톤, 1,000kg = 1톤, 무역거래용어)이다. 올해 목표는 수입의 절반 이상을 생산하는 것이다. 정부는 40만 명의 농부가 평균 1헥타르 당 쌀 4 M/T을 추가로 생산하면 총 160만 M/T을 확보할 수 있다고 판단한다.

지난해 생산량은 110만 M/T이었다. 정부는 농부들이 농사를 짓는데 필요한 각종 지원을 아끼지 않고 있으며, 질 좋은 종자를 제공하기 위해 최선을 다하고 있다. 대규모 쌀 재배 지역은 Bony, Micap, Labana, Umza 등으로 정했다.

아프리카의 전통적인 쌀 수입국인 나미비아는 식량안보차원에서 국가적으로 쌀 증산계획을 추진할 계획이라고 밝혔다. 세계 각국은 농업을 단순히 효율성 차원이 아니라 국가안보 차원에서 접근하고 있다. 나미비아 농림부(MAWF)는 국가의 식량안보증진 및 쌀 생산량 확대를 위해 카티마 물리오(Katima Mulilo) 인근에서 카림베자 국립 쌀 프로젝트(Kalimbeza National Rice project, KNR)를 추진하고 있다.

저장공간, 가공공장, 연구 실험실, 제분기, 사무실 단지 등을 갖추고 있는 현대시설을 완성했다. 국가의 쌀 증산을 위한 기술력과 역량을 향상시키기 위해 나미비아의 우남(Unam)대학과 일본의 나고야(Nagoya)대학, 인도네시아의 가자 마다 대학(Gadja Mada)등과 협력해 나가기로 했다.

KNR프로젝트의 일환으로 3가지 품종 쌀을 시험재배하고 있다. 1헥타르당(3025평) 평균 2.5톤으로 30헥타르에서 약 75톤을 수확할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 향후 재배면적을 220헥타르로 넓혀나갈 예정이다.

에티오피아 정부는 총 28억 달러(약 2조 9072억 원)를 투자해 비료공장 5개를 건설하기로 결정했다. 공장 건설지역은 아디스 아바바(Addis Ababa) 서쪽 330km지점의 야유(Yayu)지역으로 각각의 공장에서 연간 30만 톤을 생산할 수 있다. 야유지역은 비료생산을 위한 석탄 및 원료 확보가 가능하기 때문에 선택된 것이다.

비료생산공장 건설에는 에티오피아 국영 금속&엔지니어링 공사(Ethiopian Metal and Engineering Corporation)가 주도한다. 에티오피아는 농업국가로 농사용으로 총 1600만 헥타르의 땅이 이용되고 있으며, 그 중 곡물 재배를 위해 1200만 헥타르를 사용하고 있다.

또한 에티오피아는 비료를 수입하는데 연간 약 1억 330만 달러(약 1072억 원) 이상을 지출하고 있다. 에티오피아는 르네상스댐 건설로 농업지대 물 공급이 풍부해지면서 식량 수입국에서 식량 자급자족 및 수출국으로 전환을 시도하고 있다.

최근 가나 국제협력단(GNAFF)은 유전자변형종자(GMO)의 도입을 지지한다고 밝혔다. GNAFF는 농업에 도움이 되는 어떠한 기술도 받아들여야 한다는 입장이다. 특히 가나에 있는 소규모 경작농민에게 도움이 된다면 얼마든지 가능하다고 보는 것이다.

가나의 시장에서 가나의 농부들은 해외 농업용품을 사용하면서 이익을 보고 있다. 바이오테크놀로지로 인해 농업은 수지 맞는 벤처사업으로 탈바꿈하고 있다. GNAFF는 정부가 법을 개정해서 농부들이 모든 종류의 씨앗을 재배 할 수 있도록 해줘야 한다고 주장한다.그리고 새로운 품종의 씨앗을 제공하는 외국회사들에게 문을 활짝 열어야 한다고 강조한다.

▶ 아프리카 대륙, 여전히 식량안보 위협 상존

미국 워싱턴에 위치한 국제식량정책연구소(IFPRI)는 동아프리카의 높은 인구증가율이 지역의 식량불안을 악화시킬 수 있다고 경고했다. IFPRI는 1975년에 설립됐으며 저소득 국가의 식량생산을 위한 정책판단과 초점을 둔 연구소이다.

이 연구소는 부룬디, 콩고, 에리트리아, 에티오피아, 케냐, 마다가스카르, 르완다, 수단, 남수단, 탄자니아, 우간다 등 동부와 중앙아프리카를 구성하는 11개 국가의 식량안보위협과 기후변화에 대한 조사를 실시했다. 이들 국가의 경우 농업이 GDP에서 차지하는 비율은 평균 43%에 달한다.

특히 세계적 기상이변과 기후변화가 동아프리카 지역의 식량사정을 악화시킬 수 있으며, 식량문제를 해결해야 지속적인 경제성장을 유지할 수 있다고 말한다. 실제 이 지역의 기후변화로 인해 콩, 수수, 쌀 등의 수확량이 줄어들고 있다. 다른 작물보다 쌀의 경우 수확량이 5%~20% 정도 감소할 것으로 예상된다.

일부 지역의 경우 예상보다 높은 강우량으로 인해 관개시설이 제대로 되어 있지 않은 천수답 지역에서 재배하는 옥수수와 쌀의 생산량이 늘어날 수 있지만 늘어나는 인구를 먹여 살리기에는 충분하지 않다. 지역 국가들의 식량안보를 확보하기 어려운 이유다.

일부 조사기관의 통계에 따르면 2013년 9월 동아프리카 지역에서 식량확보에 어려움을 경험한 사람은 1110만 명으로 2011년 9월 1450만 명에 비해 감소했다.

하지만 여전히 식량문제는 이 지역의 가장 큰 경제현안으로 자리잡고 있으며, 많은 국가들이 정치적 불안과 관료들의 부패로 인해 기후변화나 식량안보에 적절하게 대처하지 못하고 있는 것으로 드러났다.

곡물작황도 추정치의 25%밖에 생산하지 못하고 있는데, 동아시아가 곡물 실제 수확량이 잠정치의 90%인 점을 감안하면 턱없이 부족하다.

아프리카는 세계 미개간 토지의 60%를 차지하고 있으며 많은 수자원을 확보할 수 있는 잠재적 글로벌 농업지역이다. 그러나 무궁무진한 가능성에도 불구하고 아프리카는 순수 식량수입국이다.

아프리카 인구가 2050년까지 20억 명 정도로 현재 인구의 2배 가량 증가할 것으로 예상되면서 식량안보는 발등에 떨어진 불로 시급하게 해결해야 할 과제로 부상하고 있다. 이러한 현실을 타개하기 위해 주요 국가정부는 식량증산을 위해 비료공장 건설, GMO종자의 도입, 관개시설의 확충 등에 대한 투자를 늘리고 있다.

▲베트남 메콩 델타 항공사진(출처 : 위키피디아)

저작권자 © 엠아이앤뉴스, 무단전재 및 재배포 금지